Cor

Serpentis è un vero classico, con tutti i crismi della classicità. È

anche un’opera storica: nel senso di documento storico della sua epoca. Infine,

è un reperto della geopolitica del XX secolo, e in particolare dell’età

postbellica della Guerra Fredda.

La breve novella è una delle

opere più note del suo autore, il paleontologo e scrittore russo Ivan Efremov

che, se non il maggiore esponente, fu senza meno tra i nomi più importanti

della letteratura di fantascienza sovietica che fiorì dopo la II Guerra

Mondiale. Di quella vasta produzione, che fu sicuramente la più lontana dai

canoni della sf angloamericana che ha “colonizzato” (ormai non solo) l’Occidente,

dall’altra parte della Cortina di Ferro non giunse moltissimo. Ai patrii lidi italici

approdò comunque una significativa scelta di testi, tra i quali nel tempo si

segnalarono particolarmente i romanzi dei fratelli Arkadij e Boris Natanovič Strugackij, sia per il notevole livello del

loro lavoro, sia, probabilmente, perché i due Strugackij si posero spesso, e

sempre più col tempo, in posizione critica verso il sistema politico sovietico o

quanto meno tutt’altro che prona, mostrando nella loro scrittura una visione

critica e uno scetticismo vicini a quelli occidentali. Efremov fu invece fin

quasi all’ultimo un convinto assertore dei valori di un socialismo umanitario, o

forse di un umanesimo socialista, e la sua opera è attraversata da una

fortissima tensione verso una pace universale e una fratellanza tra le genti,

raggiungibile solo attraverso il compiersi di una rivoluzione socialista – una rivoluzione

del pensiero e dello spirito umani, è bene precisare. Una rivoluzione del modo

di essere degli uomini, il loro conformarsi a una visione solidaristica e

progressiva dell’esistenza, ed evolutivamente progressiva della storia, in una

prospettiva che si allarga all’infinito, senza limiti per questo Uomo Compiuto

se non quelli intrinseci delle leggi della fisica e della chimica. Un qualcosa che in Cor Serpentis si vede chiaramente.

|

| La Nebulosa di Andromeda - seconda edizione italiana |

Come anche nell’opera più

significativa di Efremov, il romanzo La

Nebulosa di Andromeda. Pubblicato due anni prima di Cor Serpentis, a dispetto della relativa aridità dello stile e

della narrazione è il racconto filosoficamente affascinante di un utopia

socialista, e rilanciò la sf sovietica in virtù di un allargamento concettuale

e visivo a tematiche sociali e a un futuro lontano nel tempo, lasciando

(relativamente) in secondo piano quella rigida estrapolazione scientifica e

tecnologica che fu un po’ il marchio della fantascienza d’oltrecortina (e che

comunque Efremov tratta con l’abituale accuratezza). In Chas Byká, il suo

ultimo romanzo pubblicato in vita, e rapidamente ritirato dal commercio dalle

autorità, Efremov tornò all’universo narrativo de La Nebulosa di Andromeda, ma questa volta con toni e riflessioni

lontane dalla fiducia che aveva caratterizzato la sua passata produzione.

|

| Prima edizione italiana della novella: 1963, Galassia n.26 |

Cor Serpentis è un autentico classico in primo luogo perché

appartiene al genere che più di ogni altro identifica la fantascienza nella

storia della letteratura e dell’immaginario: la Space-Opera. E al suo interno consuma un altro dei topoi assolutamente fondamentali e

identificativi della sf: l’incontro con l’Alieno. Un primo contatto, per di

più. Senza ridursi a fare un trattatello scientifico o peggio

pseudoscientifico, Efremov cura con grande attenzione i dettagli scientifici e

tecnologici del racconto, che non risultano semplici accessori ma sono una

cornice che dà senso al quadro narrativo ed elementi dinamici di essa,

fondamentali per dare il tono all’ambientazione filosofica della narrazione. Ad

appesantire quest’ultima sono se mai gli incisi più prettamente speculativi,

sociologici e didascalici (o propagandistici tout court), che spesso sfociano in vera e propria ingenuità o

utopismo illusorio. A riscattare questi passaggi a vuoto sono gli occasionali

squarci lirici che riescono a imporsi all’attenzione del lettore a onta della

traduzione da cani e della cura editoriale perfino più approssimativa della

traduzione. È attraverso tali intarsi, di un lirismo appassionato e naif, che trapela

la natura profondamente romantica dell’ispirazione utopistica di Efremov:

quando i suoi controllatissimi personaggi dismettono per un attimo la loro

attitudine, degna di manichini robotici, di perfetti esempi di Uomo Evoluto e

Compiuto, in essi si legge in filigrana qualcosa di più e di meglio del

pensiero di un convinto uomo di apparato: si vede un sognatore. Un sognatore

forse ingenuo come i personaggi a cui dà vita, ma sincero. E sicuramente

visionario, un ardito che ha spinto la sua immaginazione non tanto nelle pieghe

dello spazio e del tempo, quanto dell’uomo. Un utopista, certo, e probabilmente

un illuso che riponeva troppe speranze nelle potenzialità umane di sviluppare

una coscienza solidaristica; tuttavia questi nostri tempi in cui assistiamo,

quanto meno in Occidente, a una vera e propria morte dell’Utopia e dei suoi

sogni, ci mostrano come l’Utopia sia la linfa vitale dell’elaborazione e della

progettazione politica, sociale, filosofica.

|

| Chas Byká, inedito in Italia |

È

difficile immaginare Cor Serpentis

scritto in un’epoca storica diversa da quella in cui fu effettivamente scritto.

La (relativa) rinascita del sogno socialista seguita alla denuncia della

politica staliniana da parte del nuovo leader sovietico Nikita Chruščёv inquadra la novella come una lettura

utopistica di quella rinnovata speranza che si originò dal voltare pagina

operato dal politico ucraino. E diventa facile pensare che la restaurazione

attuata in seguito dal cupo ordine brezneviano condurrà le speranze e la

visione gioiosa, l’aspettativa di un felice futuro di pace coltivata nella

novella a mutarsi nella visione critica del romanzo Chas Byká, che è del 1968. Cor Serpentis è innegabilmente un’opera

che contiene un intento propagandistico e didascalico, ma è ben lungi dal

ridursi a questo. Nella scrittura il linguaggio e l’animo di Efremov si

mostrano primariamente gioiosi. Il desiderio di un futuro di pace e di amore

per la conoscenza è palpabile nella sua sincerità, così come la convinzione che

questo possa avvenire solo con il compiersi del comunismo.

A questa genuinità

di pensiero va concessa l’ingenuità delle estreme semplificazioni psicologiche,

sociali e di proiezione storica che Efremov compie. Gli uomini e le donne

partiti dalla Terra per esplorare le profondità spaziali alla ricerca di

conoscenza, e con la speranza di incontrare altre razze intelligenti, sono

vuoti nella perfezione delle loro coscienze, nella purezza della loro anima,

nella completa equanimità della loro morale. E così dal momento che Efremov è

comunque troppo un buon scrittore per appiattire del tutto i personaggi senza

conferire loro dei guizzi di emozione e vitalità, umana e narrativa, tuttavia i

dubbi sollevati da Kari Ram o le velate suggestioni erotiche innescate da Afra

Devy - come anche l’ironia e le apparenti malinconie del comandante Muta Ang oppure

ancora la timidezza di Tei Eron – appaiono ulteriori dettagli atti a mostrare

una più ampia e meno superficiale perfezione umana ma non il suggerimento di un

dubbio dell’autore o di uno scavo psicologico fine alla descrizione di un

essere umano oltre al personaggio funzionale. L’equipaggio dell’astronave Tellur è composto di uomini e donne di

nuovo tipo, che possono avere occasionali e fugaci manifestazioni di un modo di

pensare arcaico (come Kari Ram), ma che in realtà li hanno solo in funzione di

offrire all’autore il modo di confutarlo. E del tutto speculari agli astronauti

terrestri sono quelli dell’astronave aliena, gli umanoidi che respirano fluoro

e con i quali non può esservi pertanto interazione fisica, ma con i quali ci si

intenderà perfettamente nella cornice di una fratellanza universale tra specie

senzienti che è l’approdo finale dell’utopismo universale di Efremov, del suo

umanesimo socialista.

|

| L'autore poco più che ventenne |

|

| Incontro su Tuscarora, Galassia 33 Una delle poche opere di Efremov apparse in Italia |

Cor Serpentis è un prodotto della sua epoca anche in

quanto prodotto della Guerra Fredda. È infatti noto come la novella di Efremov

sia una risposta, se non polemica certamente in antagonismo dialettico, al

racconto di Murray Leinster First Contact

pubblicato nel 1945. Il racconto leinsteriano, esplicitamente richiamato da

Efremov nel suo, è una delle migliori narrazioni sul primo incontro tra la

specie umana e gli alieni ed è tra le cose più belle di Leinster, uno dei

pionieri della fantascienza americana delle riviste. In First Contact, sebbene la conclusione possa comunque dirsi positiva

e ottimistica, l’evento del primo incontro della specie umana con una razza

aliena è senza dubbio dominato dalla paranoia, dal sospetto e dalla sfiducia

reciproci, e lo spettro della guerra è presente e reale. In contrasto con la

visione da Guerra Fredda di Leinster, Efremov vorrà sostenere che la paranoia e

il sospetto non potranno più appartenere a un’umanità approdata, attraverso la

logica dialettica del socialismo, a una maturità spirituale consapevole dell’appartenenza

dell’individuo e degli individui a una specie in pacifico e fiorente divenire,

storico e biologico. Una maturità che dovrà necessariamente appartenere a ogni

eventuale specie senziente dell’universo passata necessariamente attraverso le

stesse esperienze politiche e sociali dell’Uomo della Terra. Una visione che

forse ripone davvero troppa fiducia nella ragione umana, ma che tuttavia è

grandiosamente visionaria nel senso in cui dovrebbe sempre esserlo la narrativa

fantascientifica, volta all’esplorazione dei limiti umani e alla proposta dei

sogni indispensabili a nutrire la progettualità del futuro. Una visione che

forse è bene leggere come complementare e non oppositiva a quella fornita in

precedenza da Leinster.

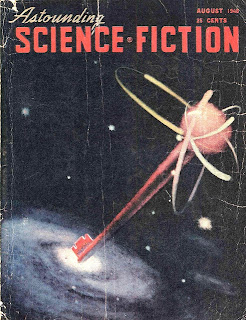

La

prima edizione italiana di Cor Serpentis

apparve nel 1963 sul fascicolo n.26 di Galassia prima veste grafica, con il

titolo Il Cuore del Serpente. La

seconda e a tutt’oggi ultima ristampa per quanto mi risulti, avvenne quattro

anni più tardi in La Formula Impossibile,

quinto volume della collana Fantascienza Sovietica, con il titolo di Cor Serpentis. Il volume presentava,

come quasi tutti i fascicoli della collana, un’antologia di racconti, tra i

quali abbastanza sorprendentemente non è stata privilegiata la novella di

Efremov per la scelta del titolo, scelta che è invece caduta sulla più breve

novella di Evgenij L’vovič

Vojskunskij e Isaj Borisovič Lukod’janov. Nell’indice del volume l’autore è indicato

come I. Epremov, mentre nel corpo del

volume, alla pagina di presentazione della novella, esso figura come I. Efremov. Tanto per sottolineare che

se la traduzione era pessima, la cura editoriale era anche più fatiscente.